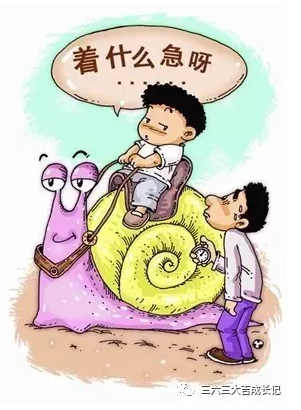

妈妈别催我,越催越慢!

发布时间:2017-04-05

最让家长堵心的教育问题,“孩子太磨蹭”,应该会跻身前十。

磨蹭,这一大顽疾,从三四岁到青春期,横扫孩子萌芽期和绽放期,很多家长为此头疼不已,却无计可施。

“磨蹭——催促”这样的过程几乎每个家庭天天上演:催起床,催吃饭,催写作业,催睡觉,一天三场,天天循环播放。

就拿早上起床这件事来说。妈妈们每天早晨把孩子叫醒,就赶紧准备早饭。往往等妈妈们忙了大半天,进屋一看,宝贝衣服才穿了一半,或者还坐在床上发呆呢,脑子都飞到了外太空。

“快点,快点。”第一遍催,还能做到和风细雨。

好不容易下了床,一转身看见玩具车,又玩起来。

“快点刷牙洗脸!你看看都几点了?还有时间玩!”

费劲口舌洗漱完毕,早饭也做好了。每天早上吃饭又是一关,得磨磨蹭蹭吃半天。眼看着快到上学时间了,孩子才吃了一半,于是催,催,催。

从起床到出门,孩子只需要做那么几件事,一只手就能数得过来,却需要妈妈不停地催促、命令:

叠被子了吗?没有。——快点叠。

装书包了吗?没有。——昨晚干嘛了?快装。

饭吃完了吗?没有。——你就磨蹭,非得迟到了~

周而复始,始而复周……

慢吞吞的孩子磨人,不会只在你家上演,这也是别人家要念的经,还是学校老师天天都要面临的例行公事。

有些孩子的慢,是因为他有个很细心的天生气质,所以凡事慢慢进行,总是尽最大的能力完成。但有些孩子的慢,不是这样的!

有一种孩子,很容易受外在环境的影响,所以动不动就受外在刺激的吸引,结果就是很会分心。要完成一件事,不是分心的忘了要做什么,就是拖拖拉拉好久才做完,我们可以称这类型的孩子“先天型的慢郎中”。这样的孩子,不是故意要这么慢,而是他的生理特质,阻碍了他的专心注意能力。

有一种孩子,不仅很容易分心, 也习惯与成人唱反调。比如,成人请他赶快穿衣服,孩子虽听见了,但他的听力会自动把成人的话过滤掉,脚也像绑了千斤顶似的,慢慢的走去拿衣服,然后有一下没一下的拉袖子、套衣服。这样的孩子,基本上是“后天型的慢郎中”,他已养成了一种“别人理当等我”的绝对自我中心习惯。

行为习惯上的拖延症,可以通过训练纠正

对于孩子吃饭慢、起床慢、整理书包慢……等一系列习惯上的拖延症,家长可以催吗?

行为习惯上的拖延症

不靠催,靠训练

有个妈妈下功夫观察儿子到底是怎么写作业的。她发现儿子写一个小时的作业站起来7回,一会儿打开冰箱看看有什么好吃的,一会儿打开电视看看动画片开始了没有,不到十分钟站一会儿转两圈,这样写作业能不磨蹭吗?

妈妈于是对儿子说:“你是一个很聪明的孩子,但是我刚才给你数了数,一个小时站了7回,是不是太多了?我看你写一个小时的作业站起来3回就差不多了吧。”儿子觉得妈妈挺宽容的边说:“3回就3回。”妈妈继续说:“你如果一个小时内站起来不超过3回,当天晚上的动画片随便看。”儿子听了高兴地不得了。妈妈又说:“先别开心,有奖必有罚,如果你一小时写作业站起来超过了3回,当天晚上的电视就不能看,包括动画片。”

于是,母子协议达成了。

结果是5天下来,儿子3天做到了一小时写作业站起来不超过3回,兴高采烈地看了动画片。但是有两天忘了,一到了6点钟就急,因为不能看动画片。可怎么央求妈妈也不能破例。

就这样,经过三个月的训练,这个孩子终于养成了专心写作业的好习惯。

首先,要让孩子认识到动作慢,爱拖延是一个行为习惯上的问题,这一点很重要。可以告诉孩子动作慢会造成什么严重后果,或者让他吃一次小亏,孩子以后在同样的问题上就会记住教训了。

此外,有些拖延症,是因为父母太焦虑给逼出来的。比如,孩子7点做完作业,可睡觉时间是9点。妈妈一看表,还有两个小时,学习进度宜快不宜慢,决定再让孩子做一张卷子。

其实这个时候,孩子心里是不愿意的。一两次以后,孩子心里就会开始盘算:“那我以后就慢慢磨蹭吧,到9点钟做完作业,你总不会让我加作业了吧。”

“这个社会本来就很浮躁,父母们总想让孩子跑快一点。但孩子的天性还是爱玩的。”她说, “如果家长能少给孩子施加压力,孩子心情好了,对未来会有自己的看法,家长如果按照自己的计划,可能会起反作用。”